企業の中で働く人たちは、毎日のように情報を探したり、社内のルールを確認したりしながら仕事をしています。でも、「あの資料どこにあるんだっけ?」「誰かに聞かないと分からない…」といった手間に悩まされることも多いのではないでしょうか。

そんな中、「AIに聞けば、社内の情報をすぐに教えてくれる」という頼れる存在が登場しました。佐賀県に本社を置く木村情報技術株式会社が開発した『sINQ(シンキュー)』という法人向けのAIアシスタントは、社内文書を取り込むだけで簡単にチャットボットを作ることができ、業務中に発生する「調べ物」の時間を大幅に減らしてくれるというサービスです。

しかもこのAIは、「誰が使うか」「どんな場面で使うか」に応じて、答え方を切り替えられるのがポイント。たとえば経験の少ない新人社員にはやさしく、詳しい人にはより専門的な情報を提供するような調整ができるそうです。

AIを導入することで、知識の共有や業務の効率化が進む一方で、AIの答えに誤りがあると混乱を招くという課題もあります。そんな「生成AIの難しさ」にも正面から向き合いながら、より使いやすい仕組みを模索したのが『sINQ』。今後のアップデートにも注目が集まります。

なぜ今“知識検索”が注目されるのか

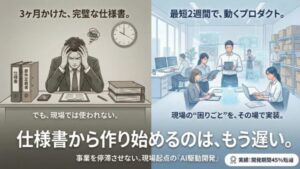

企業が業務でAIを活用する動きはここ数年で一気に広がりました。特に、社内マニュアルやナレッジを検索しやすくする「生成AI」の導入が進む中、多くの企業が同時に“ある課題”に直面しています。

それは、AIが間違った情報を答えてしまう「ハルシネーション」と呼ばれる現象です。たとえば、社歴の浅い社員がAIに質問をした際、間違った情報を本当だと信じてしまうケースも少なくありません。結果として、「この回答は本当に正しいのか?」という、確認作業や再問合せが新たな業務負担になっているという声も聞かれます。

さらに、AIによる情報検索が便利な一方で、「誰が、どのような目的で、どの程度の知識で質問をしているか」によって、必要な答えの形は異なります。たとえば、ベテラン社員ならざっくりとした要約が欲しいかもしれませんが、新人社員であれば用語の意味から丁寧に説明してほしい場面もあるでしょう。

こうした現場のリアルな課題を受けて、木村情報技術が開発したのが『sINQ』です。検索する人のスキルや経験、利用シーンに応じてAIの回答方式を切り替えられるという点は、このような背景に対する一つの明確な答えといえるかもしれません。

“使う人”に最適な形で答える『sINQ』の仕組み

AIの導入を検討する企業にとって、便利さと同じくらい大切なのが“使いやすさ”です。

特に社内での情報検索にAIを活用する場合、そのAIがどれだけ実務にフィットするかが導入成功のカギを握ります。

『sINQ』が注目を集めるのは、単に社内データから回答を引き出すだけではなく、「誰が、どんな場面で使うのか」に応じてアシスタントの形を柔軟に変えられる点にあります。

ここからは、sINQに搭載されている3つの代表的な特長について、順に紹介していきます。

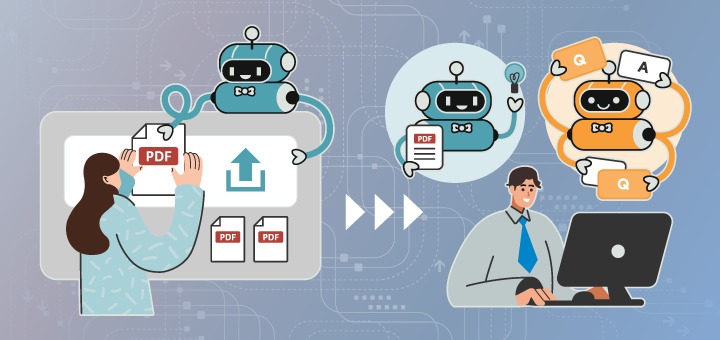

社内文書をアップするだけで、すぐに使える

sINQの導入に専門的な準備は必要ありません。使い始める手順はとてもシンプルで、たったの2ステップです。

まずは、社内で使われている規程やマニュアルなどの文書ファイルをアップロードするだけ。PDFやWordといった一般的なファイル形式でOKなので、これまで使っていた文書をそのまま活用できます。

次に、利用シーンに応じた「アシスタントのタイプ」を選びます。これは、あとで詳しく紹介する“回答生成タイプ”や“Q&Aタイプ”など、質問への答え方を選ぶ作業です。

この2つを行うだけで、社内向けのAIチャットボットとしての準備が整います。ITに詳しくない人でも扱いやすく、最小限の手間で使い始められる点は、導入のハードルを大きく下げるポイントと言えるでしょう。

利用者に合わせて“答え方”を変えられる柔軟さ

社内でAIを活用するうえで見落としがちなのが、「誰が使うかによって、最適な答え方は変わる」という点です。

たとえば、ベテラン社員であれば要点だけの回答でも理解できますが、入社したばかりの社員にとっては、用語の意味や背景まで含めて丁寧に教えてくれる方が助かるはずです。

sINQでは、こうした違いに対応できるよう、ユーザーのスキルや経験、部署、社歴などに応じて、それぞれに最適なAIアシスタントを設定できる機能を備えています。

たとえば、営業チームには簡潔でスピーディな回答を出すアシスタントを、技術部門には詳細な背景情報も加えて回答するアシスタントを、といった形でユースケースごとに使い分けが可能です。

これにより、全社的に共通のシステムを使いながらも、利用者の状況に応じた“ちょうどいい情報の出し方”が実現できるのが、sINQの大きな特長のひとつです。

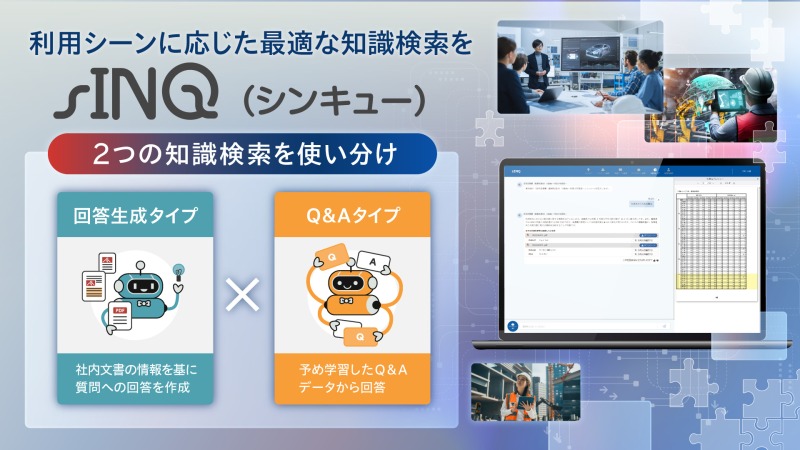

AIが答える“2つのかたち”を使い分けできる

sINQの大きな特長のひとつが、「回答生成タイプ」と「Q&Aタイプ」という2種類のアシスタントを使い分けられる点です。ここでは、まず「回答生成タイプ」について紹介します。

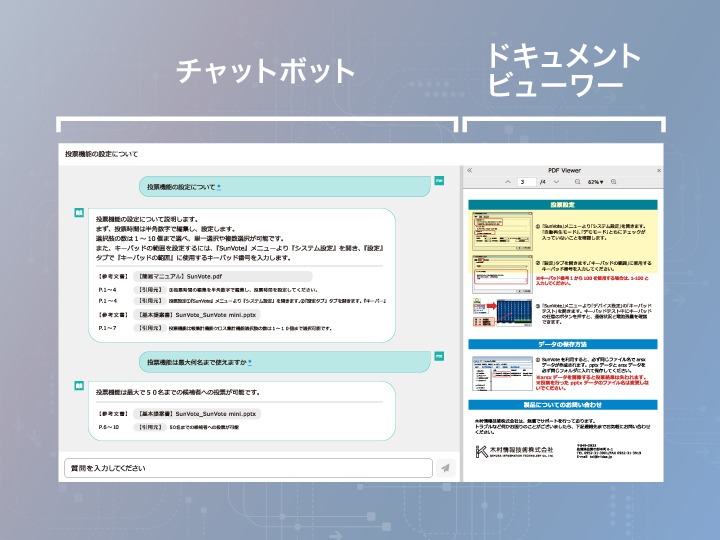

このタイプでは、アップロードされた社内文書をもとに、生成AIが質問に対する答えを文章でつくって返してくれます。たとえば「◯◯の手続き方法は?」と聞けば、該当のマニュアルやルールから必要な情報を抽出し、自然な文章で説明してくれるイメージです。

さらに、AIの回答には「引用元の文書」が一緒に表示されるため、「本当にその情報が書いてあるのか?」という不安も軽減されます。あくまでAIが“文書の中から導き出した答え”として提示してくれるため、確認や裏付けも取りやすく、安心して活用できる設計です。

このタイプは、特にある程度の知識がある利用者や、スピーディに情報を取り出したいシーンで効果を発揮します。

わかりやすさを重視した「Q&Aタイプ」も選択可能

一方で、あらかじめ想定される質問とその答えを整理しておき、それをもとに回答を返す「Q&Aタイプ」もsINQには用意されています。

このタイプでは、管理者が用意した質問と回答のセットに基づいてAIが答えるため、情報のブレが少なく、より安定した応答が可能です。

とくに社歴の浅い社員や、AIに慣れていない人にとっては、整った表現で確実な情報が得られるため、誤解や混乱を防ぐことができます。

また、想定ユーザーに合わせて回答内容を編集できるため、「初心者には丁寧に」「管理職には簡潔に」といった調整も可能です。

このように、sINQでは「柔軟で自由なAIの回答」と「正確さ重視の定型回答」という両方のメリットを活かしながら、業務内容やユーザー層に応じて最適な答え方を選べるのが大きな強みとなっています。

実際の利用現場から見えた可能性

sINQは正式リリース前からトライアル版として提供されており、すでに複数の企業や自治体で活用が始まっています。実際の現場からは、導入によって業務効率が向上したという声が寄せられています。

たとえば、ある化学メーカーでは、それまでAIチャットボットを使っていたものの、Q&Aデータの作成やメンテナンスに多くの時間と人手を取られていました。sINQを試験的に導入した結果、既存のファイルをそのまま活用できたことで、準備や更新作業の負担が大幅に軽減されたといいます。現在は知財部門や人事部門での本格導入を検討しているとのことです。

また、ある自治体では、毎月の学習用データの更新に苦労していた背景から、sINQのように、既存文書を知識ベースに変換できる仕組みに期待が寄せられています。実際にトライアルを通じて、「従来のAIチャットボットでは対応が難しかった質問にも、sINQなら正確に答えてくれた」という手応えが得られたそうです。

このように、業種や業界を問わず、共通する「情報活用の悩み」に対して、sINQが現実的な解決策を提示していることがうかがえます。

今後の進化と広がる活用領域

sINQは、リリース時点で既に多くの機能を備えていますが、今後も企業現場のニーズに応じたアップデートが継続的に予定されています。

たとえば、今回の正式版では新たに「図表読み取り機能」が実装され、これまで難しかった表やグラフを含むドキュメントからの情報抽出が可能になりました。また、ひとつの質問に対して複数のアシスタントを切り替えて対応できる「アシスタントエスカレーション機能」も搭載され、より柔軟な受け答えが可能になっています。

今後のアップデートとしては、スマホやタブレットといったモバイルデバイスへの対応や、業種ごとの専門情報を扱うための強化(たとえば製造業の不具合情報や建設業の事故情報など)、さらに知識グラフやAPI連携、Web検索との連動なども予定されています。

単なる社内検索ツールにとどまらず、高度な知識活用の基盤として進化し続ける姿勢は、sINQの大きな魅力です。こうした機能の拡張により、今後さらに多様な業界・部門での活用が広がっていくことが期待されます。

AIと働く時代に、“社内の知恵袋”をどう持つか

社内に蓄積されたマニュアルやナレッジは、活用されなければ宝の持ち腐れになってしまいます。検索性を高め、必要な情報を“すぐに”“的確に”引き出せる仕組みは、どの業界においても業務効率化の鍵となります。

sINQは、単なるAIチャットボットとは異なり、利用者のスキルや目的に応じた“答え方の最適化”を追求しています。文書を取り込むだけで始められる手軽さと、2種類の回答方式を自在に切り替えられる柔軟性は、多くの現場にフィットする実用的な工夫と言えるでしょう。

生成AIの活用が当たり前になる時代だからこそ、AIに“どう答えさせるか”という視点がますます重要になってきます。sINQは、そうした視点に立って設計された、まさに“これからの知識検索”を象徴するサービスです。

導入後のアップデートや支援体制も視野に入れた設計がされている点も含め、今後の進化と活用の広がりに注目が集まりそうです。