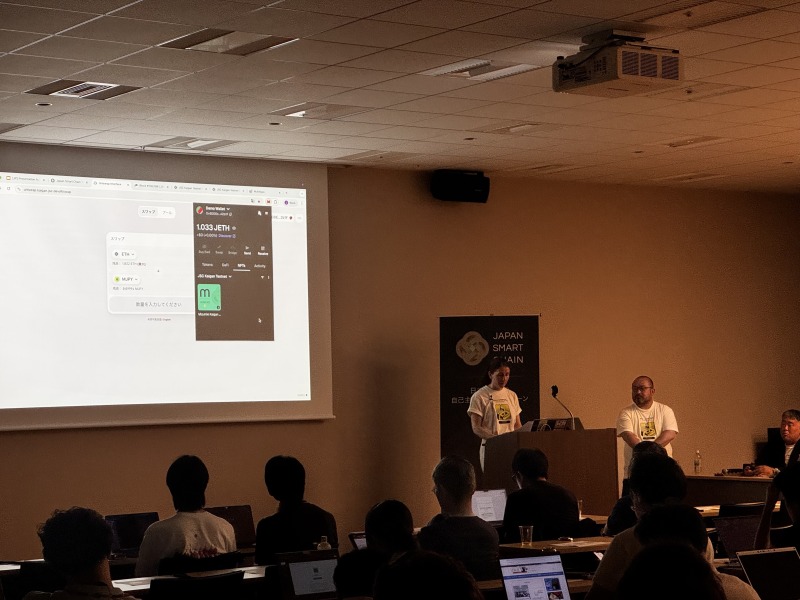

日本発のレイヤー1ブロックチェーン「Japan Smart Chain(JSC)」が、本格始動しました。AltX Research株式会社は、JSCのテストネット「Kaigan」およびコンプライアンス基盤「Mizuhiki スイート」の先行デモを披露するイベントを、福岡と東京の2都市で開催。web3領域に挑むエンジニアや新規事業担当者など、両会場合わせて110名を超える来場者が集まりました。

「信頼・柔軟性・インクルージョン」を掲げ、国家レベルの運用も見据えたJSCは、単なる技術基盤にとどまらず、日本独自のデジタル社会のインフラとしての未来像を描いています。イベントでは、チェーンの設計思想から具体的な機能、そしてMizuhikiによる本人確認・規制対応のユースケースまでが実演され、参加者たちは完成度の高さと今後の可能性に強い関心を寄せました。

共創によってスタンダードを築こうとするJSCの試みは、多様な立場のプレイヤーを巻き込みながら、すでに動き出しています。新たなインフラの胎動に触れる場として、今回のイベントは熱気と期待に満ちていたように感じました。

テストネット「Kaigan」が示す、共創によるブロックチェーンの夜明け

イベントの冒頭では、AltX Research株式会社 代表取締役の金井玄氏より、Japan Smart Chain(JSC)の構想と、その立ち上げに至る背景が語られました。金井氏は、日本国内におけるバリデータインフラの不足が、ブロックチェーン活用を阻む要因となっている現状を指摘した上で、「信頼」「柔軟性」「インクルージョン」の3要素を軸に、JSCという新たなエコシステムを構築する必要性を強調しました。

JSCが採用するのは、Ethereumと完全な互換性を持ちながら、許可型(パーミッションド)で運用される独自設計です。これは、日本の法制度や商習慣に適合しつつ、高いガバナンス性と透明性を両立するための選択であり、国家や大企業が長期的に安心して利用できるチェーンを目指しています。加えて、低ガス代・高速処理といったパフォーマンス面にも優れており、リアルタイムでのスケーラブルなサービス運用を可能にしています。

今回のテストネット「Kaigan」公開は、そうした構想を実際に触れられる初の機会であり、来場者にとっても“共創のはじまり”を体感する場となりました。金井氏は、「これはエンジニアやビジョンパートナーと共に踏み出す第一歩」と述べ、参加者に向けて「新しいスタンダードを一緒に創っていきましょう」と呼びかけました。技術と社会実装が交差するこの取り組みに、「大きな期待が寄せられています。

Mizuhiki スイートで描く、Web3時代の信頼とコンプライアンスの形

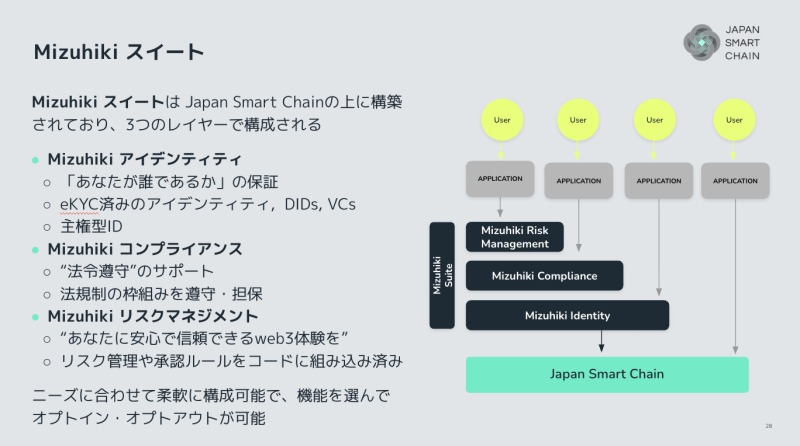

JSCの構想において欠かせないもう一つの要素が、コンプライアンス・トラスト基盤である「Mizuhiki スイート」です。イベントでは、AltX Research株式会社 シニアプロダクトマネージャーの寺西正樹氏とジュリア・ソラディ氏が登壇し、その全体像とデモンストレーションを通じて、機能と思想が紹介されました。

寺西氏は、事前アンケートで多くの参加者が課題として挙げた「セキュリティ・本人確認」「規制コンプライアンス」「UX/オンボーディング」の3点に言及。特に本人確認領域においては、従来の金融業界でも大きな負担となっていたことを振り返り、Mizuhikiがいかにそれを効率化・軽量化できるかを強調しました。

Mizuhiki スイートは、単なるeKYC機能にとどまらず、「アイデンティティ」「コンプライアンス」「リスクマネジメント」という3つのレイヤーで構成される柔軟な設計が特徴です。ユースケースとして、仮想通貨交換所への登録後にアンホステッドウォレットへ送金し、さらに投資用トークンへも送金する、という一連の行動を例に挙げ、各ポイントで必要となるチェック機能やリスク管理の仕組みを解説しました。

ソラディ氏によるデモでは、マイナンバーカードを用いた本人確認が1分未満で完了し、その情報に基づいてSBT(ソウルバウンドトークン)が発行される流れを実演。さらに、必要なKYCやAMLチェックを通過していない場合は、トークンの送金がブロックされるというオンチェーン上の制御も披露されました。法令順守とユーザー体験の両立を実現するこの仕組みは、Web3時代に求められる新しい信頼の形として注目を集めていました。

KDDIやみんなの銀行が共鳴する、JSCビジョンパートナーの現在地

Japan Smart Chain(JSC)の立ち上げに際しては、その理念に共鳴し、共に社会実装を目指す「ビジョンパートナー」の存在が重要な柱となっています。今回のイベントでは、東京・福岡それぞれの会場にて、代表的なビジョンパートナー企業が登壇し、JSCへの期待や自身の取り組みについて語りました。

福岡会場では、株式会社みんなの銀行のCXOオフィス web3開発グループリーダー 渋谷定則氏が登壇。ふくおかフィナンシャルグループから生まれた日本初のデジタルバンクとして、みんなの銀行がデジタルネイティブ世代を中心に支持を集めている背景を紹介されました。さらに、2019年からWeb3分野への取り組みを開始し、2023年からはステーブルコインの検討事業にも着手していることに触れ、「誰もが安全に使える日本のインフラを創る」というJSCのビジョンに深く共感していることを明かしました。

一方、東京会場では、KDDI株式会社 オープンイノベーション推進本部 ビジネス共創推進室の有賀樹広氏が登壇。スタートアップとの連携を通じたイノベーションの創出に長年取り組んできたKDDIの姿勢を紹介した上で、2023年にスタートしたWeb3サービス「αU」によって、新たなユーザー体験の創造と事業の拡張に挑戦していることを語りました。有賀氏は、JSCに対して「日本の法規制や文化に対応しながら、グローバルなユースケース展開を可能にするプラットフォーム」として期待を寄せ、今後の連携強化にも前向きな姿勢を示されました。

企業の登壇を通じて、JSCが技術開発だけでなく産業界との共創を重視していることが強く印象づけられました。現実の社会課題と技術的アプローチを結びつけるパートナーたちの存在が、JSCの推進力となっていることがうかがえます。

「これから」が語られた夜──熱量に包まれた懇親の時間

JSCとMizuhiki スイートの発表を経て行われたQ&Aセッションでは、両会場あわせて50件以上の質問が寄せられました。「なぜレイヤー2ではなくレイヤー1なのか」「Mizuhikiの利用は無料か」「マイナンバーカード以外の本人確認手段は追加されるのか」といった技術的な疑問から、「バリデーターになるための条件」など運用面に関するものまで、その内容は多岐にわたりました。中には、「Mizuhikiが将来的にパスポート代わりになるとしたら「胸が熱くなります」といった期待のこもったコメントもあり、参加者の高い関心と前向きな姿勢が感じられる場面となりました。

また、懇親会の時間では、登壇者と参加者、あるいは企業間での積極的な意見交換が行われました。テストネット「Kaigan」の体験や、Mizuhiki スイートに対するフィードバックに加え、各参加者が自身のプロジェクトで抱えるWeb3に関する課題や構想についても率直に語り合う姿が見られました。開発者視点での使いやすさ、ガバナンスへの期待、規制対応の柔軟性など、さまざまな観点からの実践的な議論が交わされ、“共創”の芽が確かに育ち始めている様子がうかがえました。

JSCは、単なる技術提供者ではなく、参加者やパートナーと共に社会実装を推し進めるプラットフォームであることを明言しています。今回のイベントを通じて生まれたネットワークと知見は、今後のユースケース創出や改善提案へとつながっていくことでしょう。こうした対話を重ねながら、JSCコミュニティは次なるフェーズへと歩みを進めようとしています。

JSCと共に描く未来──テクノロジーと社会をつなぐ架け橋として

Japan Smart ChainとMizuhiki スイートの公開イベントは、新たなデジタル社会の構築に向けた第一歩を示すものとなりました。イベントを通じて印象的だったのは、単なる技術説明にとどまらず、それを支える思想やビジョン、そして共に創り上げようとする参加者たちの熱意が強く感じられた点です。

Web3という言葉が表面的に語られることの多い中で、JSCは「現実に即した実装可能な仕組み」を着実に提示しているように思われました。テクノロジーを社会にどう溶け込ませるか。法制度やユーザー体験とどう調和させるか。こうした難題に正面から取り組もうとする姿勢が、多くの支持を集めている理由なのかもしれません。

今後、テストネットの体験を通じて得られるフィードバックや、各ビジョンパートナーとの連携が、JSCをさらに進化させていくことでしょう。この試みが、日本発のWeb3スタンダードとなり得るのか──その行方を見守り、必要に応じて私たちもまた、共創の輪に加わっていくことができればと感じました。