人手不足があらゆる業界で深刻化するなか、「もしロボットと人が自然に働く未来がすぐそこまで来ていたら?」と感じさせる大規模な取り組みが動き始めています。GMOインターネットグループが、国内外のロボットメーカーとともに、ヒューマノイドロボットの活用を一気に前へ進めようとしていることがその一例です。

今回の展示では、カフェや店舗、倉庫といった生活の身近な空間をそのまま再現し、人型ロボットがどう働くのかを分かりやすく示しています。注文を受けて料理を運ぶ姿や、来店者に声をかけて案内する様子、さらには倉庫で荷物を運ぶ作業まで、どれも実際の業務を想定したものです。単なるデモではなく、「ロボットが社会の中でどんな役割を担えるのか」をイメージしやすい構成になっている点が印象的です。

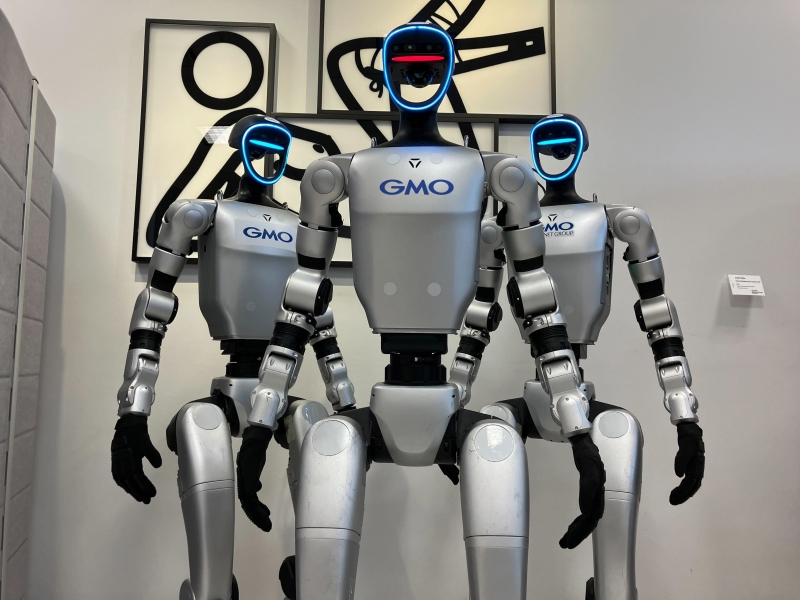

さらに、日本ではまだ珍しい“3種類のヒューマノイドロボットを同時に比較できる展示”も行われます。それぞれの動き方や得意分野がはっきり分かるため、ロボットの進化を身近に感じられる瞬間になるはずです。加えて、来場者が操作できる体験コンテンツも用意されており、AIとロボットが組み合わさった未来の働き方がより具体的にイメージできます。

労働人口が減り続ける日本にとって、ヒューマノイドロボットは大きな可能性を秘めた存在です。今回の取り組みは、その未来をひと足先に覗ける貴重な機会になりそうです。

ヒューマノイドロボットが社会に入ってくる未来

人手不足が続く日本では、さまざまな業界で「人だけでは支えきれない仕事」が増えてきています。製造や物流だけでなく、接客やサービスの現場でも同じ課題が指摘されており、今後さらに深刻化することが見込まれています。こうした背景の中で、ヒューマノイドロボットが社会の中へ入ってくる動きが少しずつ現実味を帯びてきました。

今回の展示で示されているのは、ロボットが単なる機械としてではなく、人と一緒に働く“仲間”として機能する未来の姿です。特に、飲食店や小売店などのように人との接点が多い現場で、どのような形でロボットが役割を担えるのかが明確にイメージしやすくなっています。ロボットが日常に広く浸透した世界を想像すると、働き方の選択肢や業務の幅が大きく変わる可能性を感じさせます。

また、ロボット技術は近年大きく進化しており、動作の滑らかさや環境への適応力が高まっています。以前ならSFの中でしか見られなかったような動きが、いよいよ現実に近づいてきた印象です。ヒューマノイドが社会で活躍する未来が、「遠い将来の話」ではなく「すでに準備が始まっている段階」であることを強く意識させるパートだといえます。

カフェ・店舗・倉庫で“ロボットが働く未来”を再現

今回の展示で最も分かりやすく未来を感じられるのが、カフェ・店舗・倉庫といった“生活に近い空間”をそのまま再現したエリアです。ここでは、ヒューマノイドロボットがどのように働き、どんな業務を担えるのかを具体的に確認できるように設計されています。

カフェでは、注文の受付から配膳までの一連の動作をロボットが担当します。来客対応の基本的な動きが中心でありながら、コミュニケーションの部分にも挑戦している点が興味深く、接客シーンへのロボット導入がより現実的になってきた印象を受けます。

店舗エリアでは、来店者への声かけや商品案内といった接客の場面を再現しています。店内での案内業務は人手が必要な場面が多いため、ロボットが補助に入ることで業務の幅が大きく広がる可能性があります。特に、対応の均質化や情報提供のスピーディさに期待が集まりそうです。

倉庫エリアでは、バックヤードへの荷物運搬を想定したデモが実施されています。物流現場の負担を軽減するだけでなく、作業の安全性向上にもつながる動きで、今後の工場や倉庫におけるロボット活用の一例として分かりやすい内容です。

これらの空間を通して見えてくるのは、ロボットが人の仕事を奪うのではなく、「不足している部分を補う存在」として活躍する未来です。業界によっては常に人手が足りない状況が続いているため、その補完としてのロボット活用は、今後さらに重要性が増していくと考えられます。

国内初の“3種ヒューマノイド比較展示”

今回の展示で大きな注目を集めるのが、国内では初めてとなる“3種類のヒューマノイドロボットを同時に比較できる”企画です。1体ずつ見る機会はあっても、複数機を並べ、動きや特性をその場で比べられる場はほとんどありません。それだけに、ロボットの個性がより立体的に理解できる内容になっています。

展示されるのは、「Unitree G1」「PM01」「Walker E」の3体。それぞれ身長や重量、得意とする動作が大きく異なります。

Unitree G1

約130cmとコンパクトで、滑らかなモーションと安定した歩行が特徴です。展示会やイベントでの活用が進む中、親しみやすいサイズ感と柔らかい動きが印象に残ります。

Engine AIのPM01

138cmとやや大きく、24の自由度と320度回転する腰による豊かな動作表現が特徴的です。前宙などのアクロバティックな動きも可能で、機動性の高さを前面に出しているモデルといえます。

UBTECHのWalker E

172cmと最も大きく、重量73kgの安定感ある構造が特徴です。長時間の稼働を想定した設計で、環境適応能力の高さがポイントとなっています。実務的な用途を見据えた機体であり、業務現場での活用を強く意識したモデルです。

3機の動作を並べて比較することで、「同じヒューマノイドでもここまで違うのか」と感じられるほど個性が際立っています。展示の狙いは、用途に応じてどのロボットが最適なのかを分かりやすく示すことにあり、来場者にとっても理解しやすい構成になっています。

この比較展示は、ヒューマノイドが一つの“ジャンル”として成熟しつつあることを示す象徴的な内容です。一体一体の違いを知ることで、ロボットの活用領域がより具体的に見えてくるはずです。

AI×ロボットの体験コンテンツで広がる働き方のイメージ

展示の中には、来場者が実際にロボットを操作したり、AIと対話したりできる体験型コンテンツも用意されています。技術を“触って理解できる”構成で、ロボットが社会でどのように働くのかを具体的にイメージしやすい内容です。

まず目を引くのは、GMOインターネットグループ代表である熊谷正寿氏の思考や価値観をもとに回答する「AI CEO ヒューマノイド」。人の姿をしたロボットと会話できる体験は、単なる音声アシスタントとは異なる存在感があり、AIが働き方にどのように関わってくるのかを印象づけるコンテンツです。

また、双腕ロボットを操作してオリジナルチョコをつかみ取る“クレーンゲーム”も用意されています。これは遊びのように見えながら、ロボット開発で重要となる腕や手の精密動作を体験できる貴重な機会です。実際に操作してみることで、ロボットの繊細な動きと制御技術の高さを実感できます。

さらに、四足歩行ロボット「Go2-W」を操縦し、段差越えやサーキット走行を体験できるコーナーも設けられています。車輪と脚を組み合わせた動きは、災害現場や屋外での作業など、さまざまな用途を想像させるダイナミックなものです。

これらの体験型コンテンツは、ロボットが“人の代わりに仕事をする存在”としてだけではなく、“人と協力しながら働く存在”として広がっていく未来を強く感じさせます。難しい技術説明がなくても、体験を通じて技術の方向性を理解できる点が大きな魅力です。

AIとロボットがつながる未来のインフラづくり

ヒューマノイドが社会に広がるためには、ロボット本体だけでなく、その動作を支えるインフラや開発環境も欠かせません。今回の展示では、GMOインターネットグループが取り組む「AIとロボットをつなぐ基盤づくり」も紹介されています。これは目立ちにくい部分ではありますが、今後ロボティクスが社会実装される上で非常に重要なテーマといえます。

同社は、GPUクラウドやセキュリティ、決済など、インターネットサービスとして提供してきた領域をロボット分野にも広く展開しています。ロボットが動き続けるためには、大量のデータを処理する計算力や安全な通信環境が必要であり、こうしたインフラがあって初めて高い性能を維持できるようになります。裏側の仕組みを強化することで、ロボットが社会の中で安定的に働ける環境が整っていく流れです。

また、ロボット人材育成に向けた取り組みも進んでいます。学生向けのインターンを実施し、実際のヒューマノイドロボットに触れられる機会を提供している点は、長期的な視点から見ると大きな意味を持ちます。今後、ロボットを活用する現場が増えるにつれて、技術者だけでなく“ロボットを使いこなす人”の重要性も高まるためです。

さらに、ロボット派遣サービスのように、実証実験やエンターテインメントなどの現場へロボットを送り込み、用途に合わせたプログラムを提供する仕組みも整えられています。これにより、まだロボット活用に踏み出しにくい企業でも導入しやすくなり、社会全体の技術普及に向けた加速が期待できます。

ロボット技術を「現場に届ける」ための基盤を整えることは、派手さはなくても社会変革にとって欠かせない工程です。AIとロボットが当たり前のように活用される未来に向けて、支える側の技術も少しずつ形作られていることを実感させる内容になっています。

人とロボットが共に働く未来へ

今回の展示では、ヒューマノイドロボットが実際の生活や仕事の現場でどのように役割を担えるのかが、非常に分かりやすい形で示されています。カフェでの接客や店舗での案内、倉庫での荷物運搬など、どれも現実世界の課題に直結するシーンばかりで、ロボット活用の可能性を具体的にイメージしやすい内容でした。また、3種類のヒューマノイドを同時に比較できる展示は、技術の幅や個性の違いを理解する上でも貴重な機会となりそうです。

さらに、AIと組み合わさった体験コンテンツや、社会実装に向けたインフラづくりなど、ロボティクスの未来を支える取り組みも紹介されています。華やかな展示の裏には、ロボットが安全に、そして安定して働くための仕組みづくりが進んでおり、複数の技術が同時に成熟し始めている印象を受けます。

人手不足が深刻化する日本では、ヒューマノイドロボットは新しい働き手として期待が高まっています。ロボットが人の仕事を奪うのではなく、不足を補い、負担を和らげる存在として活躍する未来は、すでに現実味を帯びてきました。今回の展示は、その未来を一歩先に体感できる場であり、これからの産業や暮らしの変化を考える上でも大きなヒントになりそうです。