科学館の展示解説といえば、これまではスタッフや音声ガイドが中心でした。しかし、その常識を覆すような取り組みが、この夏、日本科学未来館で始まります。

館内を自律的に移動しながら、来館者の質問に多言語で答えるAI対話型ロボットの実証実験です。開発を担うのは、AIとロボットの社会実装を進めるGMO AI&ロボティクス商事株式会社(GMO AIR)。このロボットは、日本語・英語・中国語・韓国語の4言語に対応し、来館者が「この展示は何ですか?」と尋ねれば、位置情報をもとにその展示の解説を自然な会話で返します。

さらに、外部データを活用して回答を生成する「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」技術を搭載し、展示内容に限らず一般的な科学の話題にも応じることが可能です。特筆すべきは、ロボットのアプリケーション実装業務の約8割がAIによって自動生成されている点。

国内で初めて、AIによる自動プログラミングで実装された自律移動型案内ロボットが来館者と直接対話する実証が行われます。

8月25日から31日までの期間限定で行われるこの試みは、未来の文化施設の在り方を体感できる貴重な機会になりそうです。

自律移動とAI自動プログラミングが生む新しい案内体験

今回の実証実験の最大の魅力は、館内を自律的に移動しながら多言語で展示解説や案内を行うロボットと、その開発プロセスにおける革新性の両方にあります。2025年8月25日(月)から31日(日)まで、日本科学未来館5階常設展示ゾーン「プラネタリー・クライシス」で実施されるこの取り組みでは、各日11時~13時、15時~17時の時間帯に、来館者が直接体験できます。

このロボットは、日本語・英語・中国語・韓国語の4言語に対応。来館者が「この展示は何ですか?」と問いかけると、その場の位置情報をもとに展示物の名称や解説を自然な会話で返します。さらに外部データを活用して回答を生成する「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」技術を搭載しており、施設案内や展示解説だけでなく、一般的な科学に関する質問にも柔軟に応答できます。海外からの来館者や幅広い世代の利用者に対して、スムーズでわかりやすい案内体験を提供することが可能です。

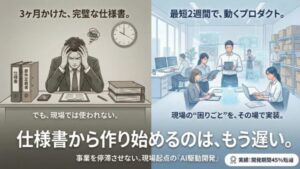

そして、このロボットを特別な存在にしているもう一つのポイントが、アプリケーション実装業務の約80%をAIが自動生成している点です。従来のように人間がすべてのコードを手作業で書くのではなく、生成AIが必要なプログラムを自動的に作成。エンジニアは最終調整や最適化に集中できるため、開発効率が大幅に向上します。この方式は国内初の試みであり、開発期間の短縮やコスト削減はもちろん、施設ごとに異なる案内ニーズへの迅速なカスタマイズにもつながります。

新しい展示が加わった際にも、関連データを登録すれば解説内容をすぐに更新できるなど、運用面での柔軟性も高いのが特徴です。これにより、常に最新情報を来館者へ届けられる体制が整い、文化施設における案内業務の在り方そのものを変える可能性を秘めています。自律移動と多言語対応、そしてAIによる自動プログラミング――その融合が、これまでにない“未来型の案内体験”を実現します。

来館者と共に未来をつくる“実証フィールド”

日本科学未来館は、2030年に向けたビジョンとして「『未来』をつくるプラットフォーム」を掲げ、来館者とともに研究開発や実証実験を行う「未来をつくるラボ」としての活動を推進しています。単に展示物を見せる場にとどまらず、科学技術の社会実装を体験し、議論し、共に考える場を提供してきました。

今回の実証実験は、その理念を体現する取り組みの一つです。GMO AIRが培ってきたAIとロボティクスの技術力を活かし、同館が提供する開かれた実証フィールドで、多言語対応・自律移動可能なAI対話型ロボットの実運用に挑みます。来館者は展示を楽しむだけでなく、最新の生成AI技術が文化施設にどのように活用できるのかを間近で体感することができます。

また、この取り組みは、外国人観光客の増加や多様化する来館者ニーズに対応するための新たな解決策としても注目されます。人とロボットが自然に対話し、知識を共有する姿は、未来の科学館や博物館のスタンダードとなる可能性を秘めています。

人材不足時代を支えるロボット案内の力

GMO AIRは今回の実証実験を通じて、生成AIとロボティクスの組み合わせが文化施設運営にどのような価値をもたらすのかを検証します。特に注目されるのは、施設ごとに異なる展示内容や案内ニーズへの柔軟な対応力です。システムは高いカスタマイズ性を備えており、導入先に応じた情報提供や接客スタイルを素早く実装できるため、科学館や美術館、観光施設など幅広い分野への横展開が見込まれます。

また、多言語対応の自律移動型ロボットは、人材不足が深刻化する接客・案内業務の現場でも有効です。海外からの来館者への対応力向上に加え、スタッフがより専門的な業務や来館者対応に集中できる環境づくりにもつながります。

このような仕組みが全国的に広がれば、来館者の体験価値向上と業務効率化の両立が可能になり、文化施設が持つ教育的・社会的役割をさらに強化できるでしょう。未来館から始まるこの実証は、日本全体の文化体験の質を押し上げるきっかけになると期待されます。

実証実験が描く、未来のコミュニケーション像

日本科学未来館で始まる今回の実証実験は、AIとロボティクスの進化が文化施設にもたらす新たな可能性を示す取り組みです。自律移動や多言語対応、そしてAIによる自動プログラミングといった革新的な技術が融合することで、来館者とのコミュニケーションはより身近で柔軟なものへと変わっていきます。

これまで人間の役割だった案内や解説をロボットが担うことは、人手不足の解消や運営効率化だけでなく、来館者にとっての新鮮な体験の創出にもつながります。科学館という“知”の発信拠点から生まれるこの試みが、今後どのように広がっていくのか。未来の文化施設の姿を垣間見ることができる機会として、多くの人々の関心を集めそうです。