新しいサービスや業務改善のアイデアがあっても、「まずは仕様書を固めよう」と考えた瞬間に、動きが止まってしまう。そんな経験をした人は少なくないのではないでしょうか。時間をかけて整理したはずなのに、気づけば現場の熱量が下がり、結局は試作の段階で終わってしまう。今のビジネス現場では、こうした“止まり方”が珍しくなくなっています。

今回目にしたのは、そうした開発の進め方そのものに疑問を投げかける取り組みです。特徴的なのは、完璧な計画や細かな設計を最初から求めない点にあります。現場で起きている困りごとを起点に、まず動く形を作り、確かめながら前に進めていく。その過程でAIを活用し、考えることと作ることを同時に進めていく姿勢が印象に残りました。

派手な技術や流行の言葉を前面に出すというより、「それは本当に使われるのか」「次の判断につながるのか」という、ごく現実的な問いを重ねていく。その考え方は、AI活用に対してどこか距離を感じていた人ほど、気になる内容かもしれません。スピードが求められる今の時代に、開発や意思決定のあり方を見直すヒントが詰まっています。

なぜ「仕様書から作らない」という考え方が出てきたのか

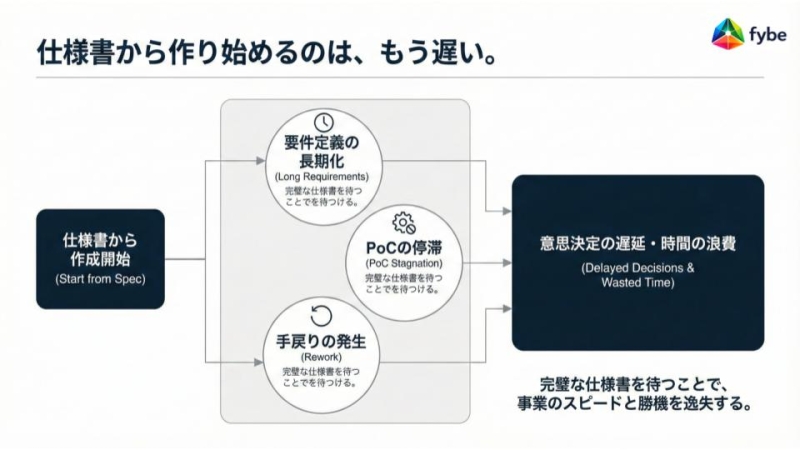

新規事業や業務改善の現場では、「まずは仕様を固める」という進め方が長く当たり前とされてきました。やるべきことを整理し、漏れなく決めてから動く。その姿勢自体は、決して間違いではありません。

ただ、そのやり方がうまく機能しなくなっている場面も増えています。特にAI活用や新しいサービスづくりでは、状況の変化が早く、考えている間に前提条件が変わってしまうことも珍しくありません。時間をかけて準備した結果、着手する頃には現場の温度感が下がっていた、というケースもあります。

また、試作や検証まで進んだものの、そこで止まってしまう例も少なくありません。動くものはできたものの、それが事業の成果や次の判断につながらない。計画通りに進めたはずなのに、「で、次はどうするのか」が見えなくなる状況です。

こうした背景から注目されているのが、仕様書そのものを否定するのではなく、「どこから始めるか」を見直す考え方です。最初から完璧な設計を目指すのではなく、現場で起きている課題や業務の流れを手がかりに、小さく動かしながら考えていく。その方が、結果として判断が早くなり、前に進みやすくなる場面もあるのです。

開発が止まる原因は、技術の難しさよりも、進め方そのものにある。そんな視点が、今あらためて浮かび上がってきています。

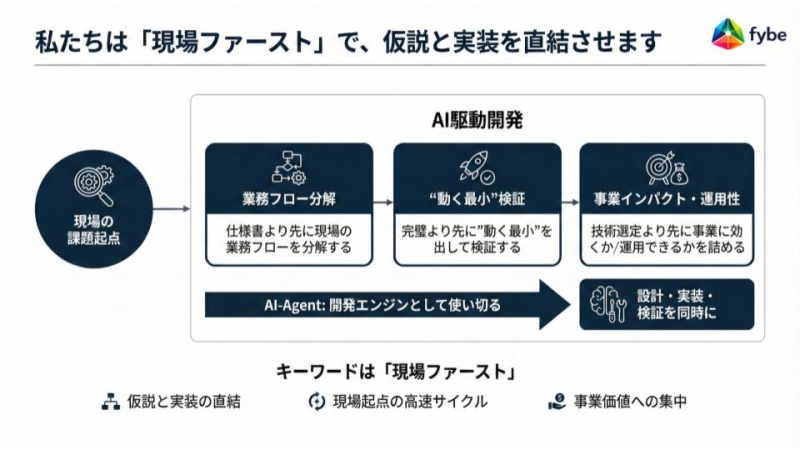

現場起点で動かす開発という選択肢

開発が止まりやすい理由を突き詰めていくと、多くの場合「最初に考えすぎてしまう」ことに行き着きます。理想的な形を描こうとするあまり、実際の業務や使われ方から距離が開いてしまう。その結果、作る前から複雑になり、動き出すまでに時間がかかります。

そこで出てきたのが、現場を起点に考えるというアプローチです。まずは実際の業務の流れを細かく見て、どこで手が止まっているのか、何が負担になっているのかを整理する。そこから「最低限、これだけ動けば確認できる」という形を作り、試してみる。完成度よりも、まず確かめることを優先します。

この進め方では、考えることと作ることが分断されません。動かしながら気づいた点をそのまま次に反映できるため、修正や方向転換も早くなります。結果として、「思っていたのと違った」という手戻りを減らすことにもつながります。

AIの役割も、ここでは少し違って見えてきます。何かを自動でやってくれる便利な存在というより、試行錯誤のスピードを上げるための補助役です。人が判断すべき部分は残しつつ、検証までの距離を縮める。その使い方が、現場起点の開発と相性が良い理由だと感じました。

「作ること」よりも「判断できる状態」をつくる

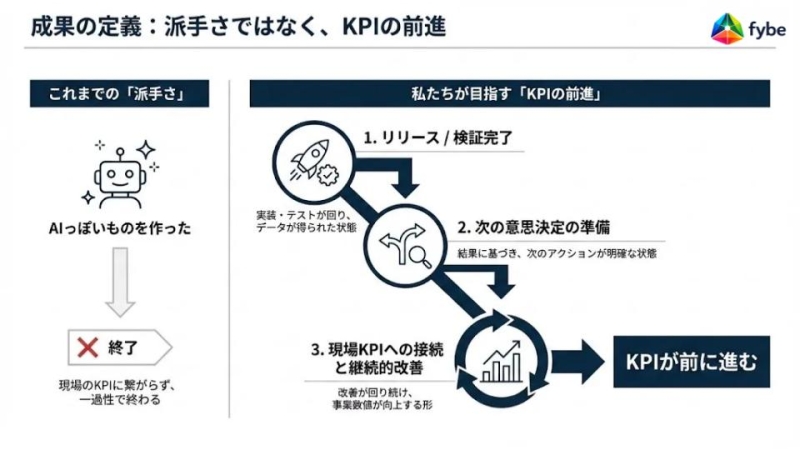

新しい仕組みやツールを導入する際、「リリースできたかどうか」が一つの区切りになりがちです。しかし、それだけでは十分とは言えません。実際には、公開したあとに何が分かったのか、次に何を決められるのかが、より重要になります。

動くものを作ったものの、評価の軸が定まらず、そのまま止まってしまう。あるいは、使われていないことは分かっていても、なぜそうなったのか判断できない。こうした状況では、改善にも次の一手にもつながりません。

そこで重視されているのが、「正解を出す」ことではなく、「判断できる状態をつくる」ことです。小さく試し、数字や現場の反応を見て、この方向で続けるのか、やり方を変えるのか、あるいはやらないと決めるのか。その判断ができるだけでも、前に進んでいると言えます。

特に印象的なのは、「やらない」という選択も含めて前向きに捉えている点です。時間や人手が限られている中では、すべてをやることはできません。試した結果として手を引く判断ができれば、それも一つの成果です。

派手な機能や分かりやすい成果を追うよりも、事業や業務が少しずつでも前に進んでいるかどうか。その視点で開発を捉え直す動きが、今の現場には求められているのかもしれません。

外部パートナーの関わり方が変わりつつある

開発を外部に依頼する場合、「決まったものを作ってもらう」という関係を思い浮かべる人は多いかもしれません。仕様を渡し、完成したものを納品してもらう。これまで主流だったのは、そうした役割分担です。

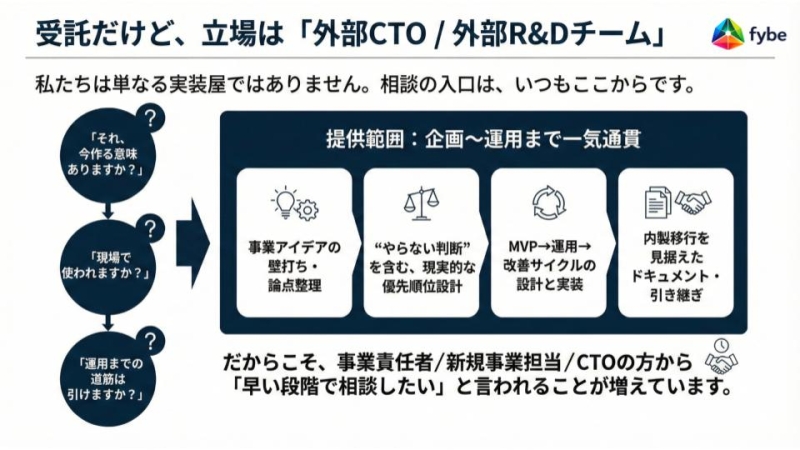

一方で、最近はその関係性自体を見直す動きも出てきています。完成形を前提に話を進めるのではなく、アイデアが固まりきっていない段階から関わり、考える部分も一緒に整理していく。開発というより、事業や業務の相談相手に近い立ち位置です。

このような関わり方では、「何を作るか」だけでなく、「そもそも今やるべきか」「別の方法はないか」といった問いも自然と出てきます。作ること自体が目的にならず、現実的な優先順位をつけながら進められる点が特徴です。

特にAI活用のように正解が見えにくいテーマでは、最初からすべてを決めきるのは難しいものです。だからこそ、外部の立場から冷静に問いを投げかけ、必要に応じて立ち止まる。その役割を担うパートナーの存在が、以前より重要になってきているように感じます。

開発の進め方が変われば、支援の形も変わる。そうした変化が、静かに広がり始めているようです。

開発を早める鍵は、技術よりも「進め方」にある

AIという言葉が当たり前になった今、何を使うかよりも、どう進めるかの方が差になりつつあります。高性能な技術があっても、考えすぎて動けなければ意味はありません。逆に、小さく試しながら判断を重ねていければ、結果として前に進みやすくなります。

今回の内容を通して感じたのは、AIを特別な存在として扱うのではなく、現場の試行錯誤を支える道具として捉えている点です。派手さや流行よりも、実際に使われるか、次の意思決定につながるか。その視点が一貫しています。

開発やAI活用に行き詰まりを感じている場合、足りないのは新しい技術ではなく、進め方の見直しかもしれません。完璧な計画を待つのではなく、動かしながら考える。その姿勢自体が、今の時代に合った選択肢として静かに広がっているように思います。

「どう作るか」よりも、「どう前に進むか」。開発の現場では、そんな問いがこれまで以上に重要になってきています。