デジタルトランスフォーメーション(DX)は、オフィスや工場といった産業の現場だけでなく、私たちの住まいや暮らしそのものを静かに、しかし着実に変えつつあります。その一例が、電気自動車(EV)と住宅環境の関係です。これまでEVの普及において語られてきたのは主に車そのものの性能や価格でしたが、今、注目されているのは「どこで、どう充電するか」。そしてそれは、都市のインフラ設計やマンションのあり方といった“暮らしの設計思想”にまで関わるテーマになっています。

こうした背景のもと、日産自動車株式会社は2021年から「EVと充電環境に関する調査」を継続的に実施しており、最新の調査結果を2025年3月に発表しました。調査では、自宅で充電できないことがEV購入の大きな障壁になっている現状が明らかにされ、多くの人が「もし自宅で充電できるなら、EVの購入を前向きに考える」と答えています。

ちょうどこの春、東京都では新築マンションにEV充電設備の設置を義務づける制度がスタートします。こうした政策と市民ニーズの接点に、DXがもたらす住環境の進化を見ることができます。単なる「便利さ」を超えて、テクノロジーが都市や生活のインフラとどのように融合していくのか。EVを取り巻く環境から、そのヒントが見えてきます。

「自宅で充電できない」がEV購入の壁に

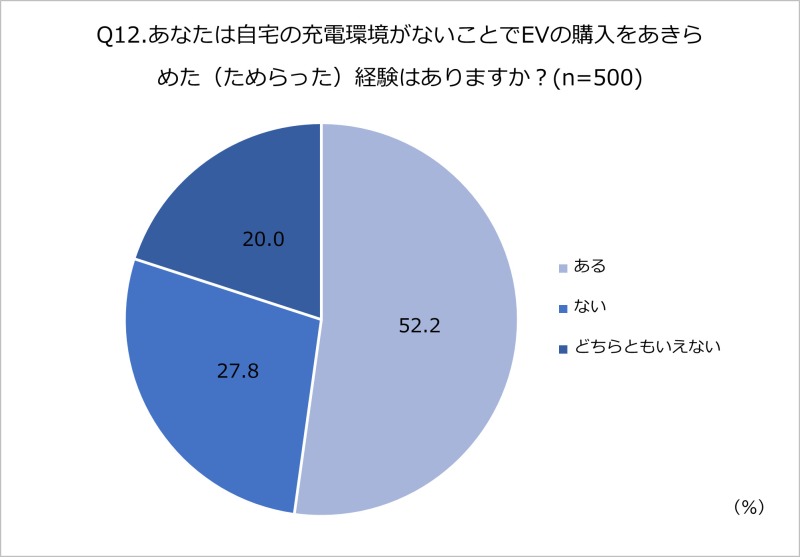

日産自動車が2025年3月に実施した調査によると、「自宅で充電できないことを理由にEVの購入をあきらめた人」が52.2%にのぼることが明らかになりました。関心があっても、住環境の制約からEVを断念している人が半数以上いることになります。

とくにマンションやアパートなどの集合住宅では、充電設備の設置が難しく、インフラの整備状況がEV普及の大きな課題となっていることが、データから見えてきます。技術だけでなく、暮らしに合った環境整備の重要性が浮き彫りになっています。

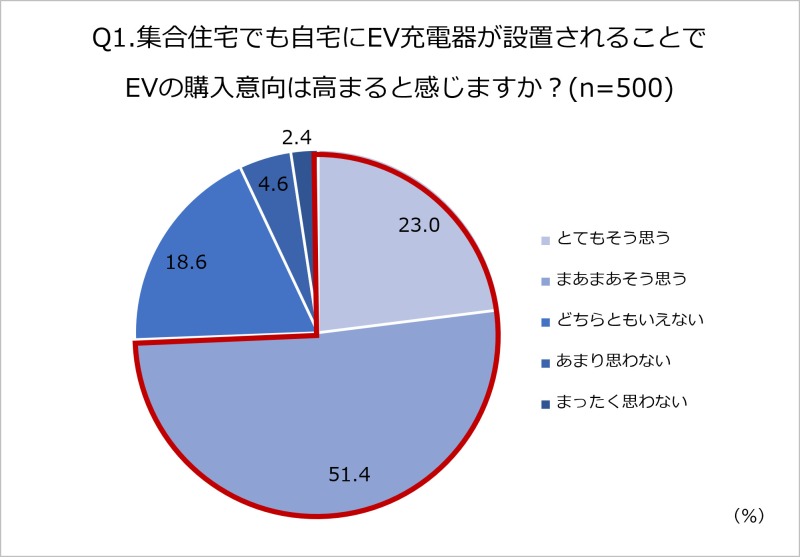

集合住宅でも充電できれば購入意向が高まる 74.4%が回答

同じ調査では、集合住宅に住む人の74.4%が「自宅でEVの充電ができるようになれば、購入意向が高まる」と回答しました。つまり、充電環境さえ整えば、EV購入に前向きになる人が多いことがわかります。

現時点では集合住宅での充電設備の整備が進んでいないことが、EVの普及を妨げる大きな要因のひとつになっています。裏を返せば、インフラ面での課題が解決されれば、EV導入が一気に加速する可能性もあるということです。

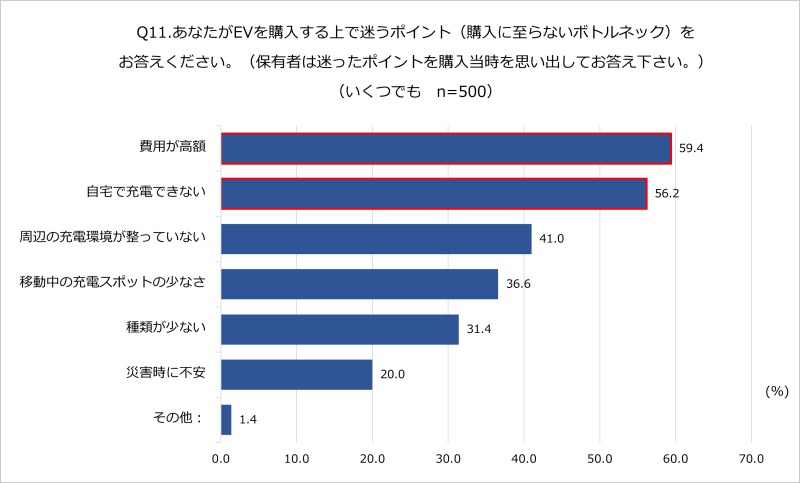

購入のボトルネックは「価格」と「充電環境」

EVを購入する際の課題についての質問では、「価格が高額」と答えた人が59.4%、「自宅で充電できない」が56.2%という結果になりました。金銭的な負担に加え、充電環境の不備も大きな障壁となっていることがわかります。

これは、EVの普及には車両本体のコストだけでなく、暮らしに合ったインフラの整備も同時に求められていることを意味しています。DXによる生活の変化を実現するには、ハードとソフトの両面からのアプローチが不可欠です。

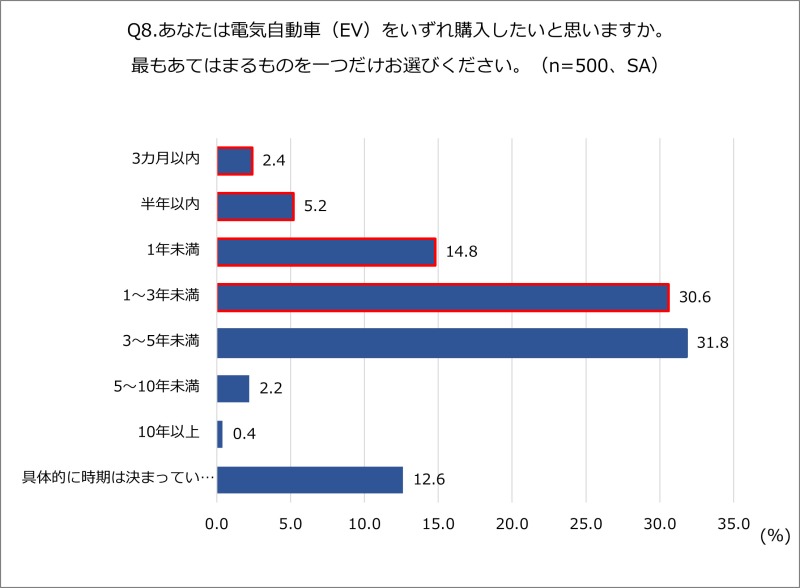

EV購入を「3年以内に検討している」人は約半数

EVを保有したいと考えている人のうち、約半数が「3年未満に購入を検討している」と回答しています。一定の関心と需要はすでに存在しており、環境が整えば購入に踏み切る人は少なくないと考えられます。

インフラや制度の整備が進めば、こうした潜在的な購入層が動き出す可能性があります。技術の進化だけでなく、暮らしに合わせた導入環境の構築が今後のカギとなりそうです。

調査実施期間:2025年3月6日~2025年3月12日

調査方法 : インターネット

対象地域:一都三県

調査対象: (事前調査)20,188名

(本調査) EV購入検討者(保有者含)、及び集合住宅にお住いの30~50代男女500名

※EVと住環境についての調査リリース:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000065945.html

※EVと集合住宅についての調査リリース:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000065945.html

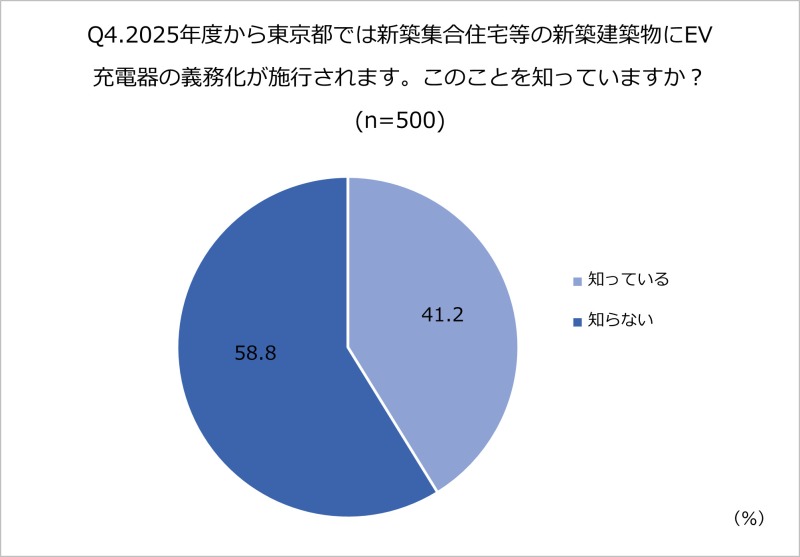

東京都の制度が変える「住まい」と「インフラ」の常識

2025年4月から、東京都では新築マンションなどにEV充電設備の設置が義務化されます。これは単なる設備の話にとどまらず、「住まいのインフラ」に対する考え方そのものが変わり始めていることを示しています。

今回の調査でも、集合住宅での充電環境がEV購入の大きなカギであることが明らかになっており、行政による制度的な後押しは、まさにその課題に応えるものといえます。

テクノロジーが進化しても、それを活かす環境が整っていなければ、社会には根付いていきません。EVという一つのプロダクトが、住宅設計や都市づくりにまで影響を与える例として、まさにDXがインフラと制度にまで広がっていることを感じさせます。

DXは「便利な技術」ではなく「暮らしを変える力」

今回の調査から見えてきたのは、EVという先進技術を取り巻くのは“技術的な課題”よりも“生活環境との接続”の問題であるということです。自宅での充電ができない、設備を自由に整備できない、そうした「暮らしの中の障壁」が、今のEV普及を妨げています。

DXは単なるデジタル化ではありません。制度、住まい、都市、そして人々の行動をつなぎ、「できなかったことが、できるようになる」仕組みをつくることに本質があります。

EVと住環境の関係からは、そのヒントがいくつも見えてきます。技術が進化するだけでなく、それを支える暮らしのデザインが変わってこそ、本当の意味でのDXは実現するのかもしれません。